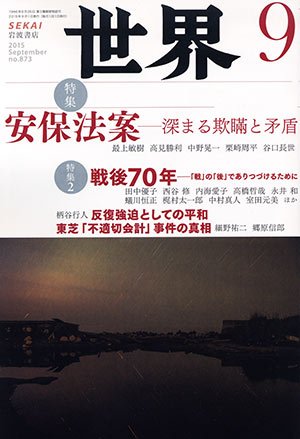

今日発売の岩波書店の月刊誌『世界』9月号に、「過去への取り組みは、人を強くする」──ドイツ人と「5月8日」というタイトルのルポルタージュを寄稿させていただきました。『世界』に寄稿するのは、今年2月号の「インゲ・ドイチュクローンが心に刻んできたもの──アウシュヴィッツ解放70周年」に続いて2回目です。今回は、戦争体験世代のベテラン政治家ジュスムートさん、ヴァイツゼッカー大統領の姪にあたる歴史家ライザーさん、かつてゲシュタポの本部だった「テロのトポグラフィー」の学芸員とのインタビューを通して、ドイツ人が終戦記念日にあたる5月8日をどのように迎えてきたのかを描きました。

今日発売の岩波書店の月刊誌『世界』9月号に、「過去への取り組みは、人を強くする」──ドイツ人と「5月8日」というタイトルのルポルタージュを寄稿させていただきました。『世界』に寄稿するのは、今年2月号の「インゲ・ドイチュクローンが心に刻んできたもの──アウシュヴィッツ解放70周年」に続いて2回目です。今回は、戦争体験世代のベテラン政治家ジュスムートさん、ヴァイツゼッカー大統領の姪にあたる歴史家ライザーさん、かつてゲシュタポの本部だった「テロのトポグラフィー」の学芸員とのインタビューを通して、ドイツ人が終戦記念日にあたる5月8日をどのように迎えてきたのかを描きました。

2月号のルポでは、ドイチュクローンさんという1人のユダヤ人女性の目を通した1960年代の社会の「沈黙」にページを割きましたが、それがどのように変わっていったか、今回は特に80年代の「覚醒」についても触れています。個人的に特に印象深かったのは、偶然のつながりからヴァイツゼッカー大統領の姪の方と出会い、お話を聞けたことでした。ご一読いただけると大変嬉しく存じます。

以下は『世界』のHPの紹介文より

ドイツでは、一体いつから過去を心に刻む記憶の文化が社会の中で幅広く共有されるようになったのか。そもそもの出発点、1945年5月8日 (ナチス・ドイツが無条件降伏をした日) をどのように経験し、またこの日をどのように位置づけ、記憶を語り継いできたのか。

ベルリン在住の筆者が、1988年から98年までドイツの連邦議会議長を務めたキリスト教民主同盟 (CDU) の重鎮リタ・ジュスムート、ヴァイツゼッカー元大統領の姪にあたる歴史家エリザベート・ライザー、かつてナチのテロ機構が集中していた場所に2010年に完成した「テロのトポグラフィー (地勢学)」の学芸員アンドレアス・ザンダーなどを訪ね、ドイツの人びとが長い葛藤と議論の時間をかけてどのように記憶文化を作ってきたのかを、生の証言をもとにたどる。